“Decile que no se puede joder más y que se las tiene que tomar”, fue la indicación de Juan Domingo Perón al general Pedro Pablo Ramírez para que le transmitiera ese mensaje al presidente Ramón Castillo quien, a esa altura, ya había renunciado, pero aquellos aún no lo sabían. Era el fin del golpe del 4 de junio de 1943, y los militares anunciaron que llegaban para terminar con el fraude, la corrupción y dar elecciones.

Cuando el 27 de noviembre de ese año el Departamento Nacional del Trabajo, dependencia anquilosada en los pliegues del aparato estatal fue reemplazada por la Secretaría de Trabajo y Previsión y Perón quedó al frente, fue claro: “El día que creamos la Secretaría de Trabajo y Previsión, es para mi el día inicial de nuestro movimiento”, dijo.

Había nacido el peronismo.

Todo había sido obra del GOU (Grupo Oficiales Unidos), una logia militar secreta que buscaba derrocar a Castillo y hacerse del poder. Fueron 19 sus miembros fundadores, y no eran pocos los que sostenían que Perón era el verdadero poder oculto. Buscaban un gobierno fuerte que tomara las riendas del país y así dejar atrás años de fraudes, negociados, corrupción y desprestigio de la clase política.

En septiembre de 1943 serían las elecciones presidenciales. Uno de los candidatos que ya se perfilaba era el propio general Agustín P. Justo. Pero el 11 de enero de ese año falleció de una hemorragia cerebral, dejando abierto el juego de las candidaturas. El GOU vio la oportunidad que necesitaba para hacerse fuerte en el esquema del poder militar. Disponía de un aliado en el gobierno, el general Pedro Pablo Ramírez, ministro de Guerra.

El presidente Castillo, representante de la oligarquía catamarqueña, tenía su sucesor que garantizaría la continuidad de las políticas y las prácticas del llamado “fraude democrático”: el salteño Robustiano Patrón Costas, dueño de un emporio azucarero. En su momento, Patrón Costas había operado para que Castillo fuera el vicepresidente de Ortiz; ahora era el momento de Castillo de devolver el favor. El 7 de junio comunicaría oficialmente el nombre de su sucesor.

Alarmada, la oposición buscó entre sus contactos militares la forma de hacer fracasar la maniobra. Un grupo de radicales sondeó al propio Ramírez, quien pidió pensarlo, y cuando Castillo le pidió a su ministro de Guerra una desmentida oficial, que fue muy tibia y confusa, el 3 de junio lo separó de su cargo. El GOU perdía a quien tenía el poder del mando de tropa, esto es, sacar a los militares a la calle para hacer caer al gobierno. ¿A cuál general recurrir?

Dieron con el general Arturo Rawson, un oficial de caballería, pro Eje, que sí tenía efectivos a su mando en Campo de Mayo. El pobre Rawson, triunfante el golpe, le había gustado eso de ser presidente, se animó a armar un gabinete, hasta que sus propios compañeros lo hicieron volver a la realidad y a los días lo reemplazaron por Ramírez.

Ante una salida institucional, que en su momento los golpistas prometieron, los radicales se sentían seguros ganadores, ya que los conservadores acarreaban un desprestigio por los gobiernos que habían encabezado. El golpe los ilusionó. Sin embargo, los militares tenían otros planes y pronto se volcaron hacia posiciones de derecha. Se disolvió el Congreso, se suspendieron las elecciones y se eliminó la palabra “provisional” del gobierno.

El aparato político peronista

Perón deseaba jugar en política y era consciente de que si no tenía un partido detrás se le haría cuesta arriba. Sabía que sus contactos con sindicatos y la implementación de reformas laborales le habían abierto un crédito en un sector de la clase trabajadora, pero no quería aparecer como el candidato de los obreros.

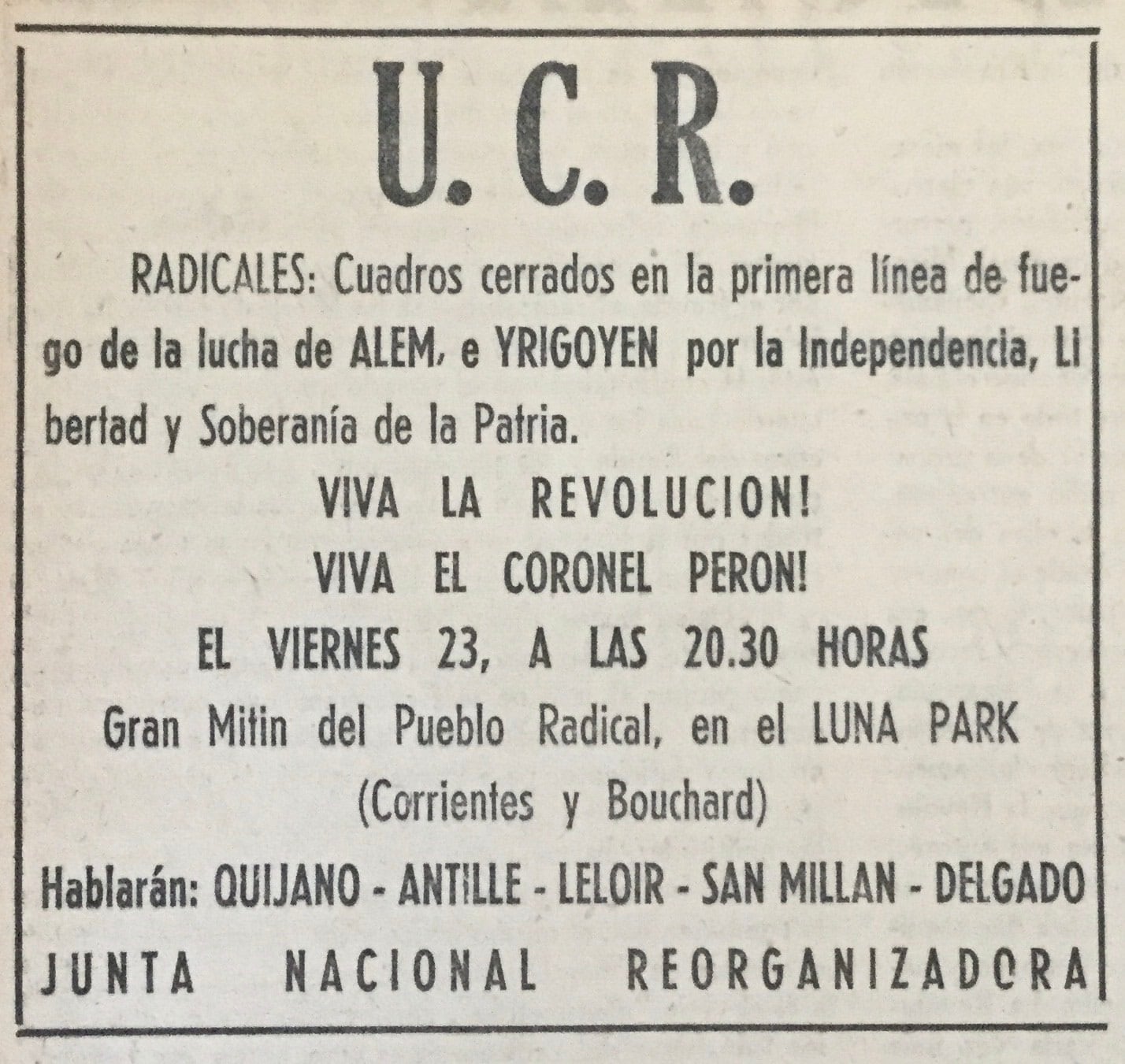

Necesitaba estructura política. Debía buscar un partido que tuviera aceitado el know how de la política y que le abriese la puerta a otros estamentos de la población. Puso la mira en la Unión Cívica Radical.

Luego de la muerte de Yrigoyen en 1933, la UCR había quedado en manos de Marcelo T. de Alvear. Una importante masa de militantes yrigoyenistas se sintieron que estaban de más en un partido que se tiraba más hacia posturas conservadoras y que dejaba de lado ese nacionalismo de centro izquierda que encarnaba Yrigoyen.

Cuando Alvear falleció en marzo de 1942, la UCR se quedó sin un líder de peso a nivel nacional y se mostraba incapaz de construir un proyecto hegemónico, y surgió una profunda crisis de conducción. Era el momento del operativo seducción.

La indicación del coronel a sus colaboradores más cercanos era simple: menos la presidencia, debían ofrecer todo. Dirigentes partidarios de segunda y tercera línea, la mayoría de ellos identificados con la figura y el ideario de Hipólito Yrigoyen, que estaban en la oposición de la conducción partidaria, ya que no se sentían representados en un partido al que consideraban alejado de la realidad.

Los alvearistas se inclinarían por integrar la Unión Democrática, mientras que otros tomarían dos caminos bien diferenciados: unos fundarían la intransigencia dentro del partido y otros optarían por Perón quien, a su entender, encarnaba lo más parecido al catecismo yrigoyenista.

Los contactos, a través de terceros, con los radicales empezaron en 1943. El líder con mejor imagen era Amadeo Sabattini, quien entre 1936 y 1940 había hecho una excelente gestión como gobernador de Córdoba. En un primer movimiento envió a sondearlo a Arturo Jauretche, integrante de FORJA. Sabattini demostró que era un hueso duro de roer y no se dejó convencer. Jauretche solo le sacó la promesa de una fórmula Sabattini-Perón, y cuando éste se enteró, le agradeció por su gestión y no lo recibió más.

El propio Perón se entrevistó en una oportunidad con Sabattini a mediados de 1944. Hablaron quince minutos sin testigos. Perón le habría ofrecido al radicalismo todos los cargos electivos -senadores, diputados, gobernadores, legislaturas provinciales, municipalidades- menos el candidato a presidente. Sabattini le respondió que por los cargos no había problemas, pero que el candidato a presidente debía salir del radicalismo. Y que si Perón deseaba serlo, debía afiliarse.

“¡Este Sabattini no entiende nada! Su cerebro entra en una caja de fósforos”, bramó Perón, según recuerda Félix Luna.

Perón contó con otros emisarios para acercar a dirigentes radicales: el correntino Juan Hortensio Quijano, quien sería su vicepresidente; el odontólogo Ricardo Guardo, perteneciente a una tradicional familia yrigoyenista, y que se transformaría en el primer presidente de la Cámara de Diputados; Eduardo Colom, director del diario La Época, el primer medio que apoyó a Perón y el que acuñó en un titular el nombre “peronismo”. También estaban Diego Luis Molinari, Oscar Albrieu, Domingo Mercante, Francisco Capozzi y Raúl Bustos Fierro, quien destacó el “llamamiento generoso que hizo Perón a la UCR”, todos fueron hablando con distintos dirigentes de la talla, por ejemplo de Ricardo Balbín y Jacinto Oddone, que no se dejaron seducir.

Los que se acercaron lo hicieron por diferentes motivos: los que en su fuero íntimo descreían de una victoria de Perón; yrigoyenistas que veían en este coronel un continuador del líder radical; los que sinceramente estaban convencidos y aquellos que creyeron que, una vez en el poder, Perón sería fácilmente manejable.

Lo que no calcularon es que Perón pensaba lo mismo de ellos: quería captarlos, usar los comités que el partido tenía diseminado en todo el país, dejarlos hacer y llegar a la presidencia.

En la medida que Perón iba tomando más poder, hubo radicales que se acercaron a colaborar con el gobierno que debió reestructurarse. Fueron los casos, por ejemplo, de Quijano, un terrateniente correntino que en 1945 sería ministro del Interior; Armando Antille, que había sido legislador durante el gobierno de Yrigoyen y su defensor cuando fue encarcelado por la dictadura, se desempeñó como secretario de Hacienda. Para el partido eran “desertores” y “colaboracionistas”, un término muy en boga para definir a los que ayudaron a los nazis en los países ocupados.

El 17 de octubre

Sin imaginarlo, Oscar Lorenzo Nicolini, un médico cercano a la familia Duarte que no ejercía y que desde 1921 trabajaba en el Estado, aceleró el proceso de deterioro dentro del gobierno en el que Perón era vicepresidente, ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión.

El 5 de octubre de 1945 Nicolini fue designado director de Correos y Telecomunicaciones. Desde el golpe de 1943 era secretario privado del teniente coronel Aníbal Imbert quien, como Director General de Radiofonía, ejercería una fuerte censura sobre los medios.

Para Evita, Nicolini era Nico, una persona de confianza. Y fue su insistencia lo que llevó a Perón a designarlo. Para los militares, fue la gota que rebasó el vaso y fue una excusa más para desplazar al poderoso multifuncionario.

Los militares no toleraban la intromisión de la actriz de 24 años, que convivía con él en una situación considerada “indecorosa para el honor militar”. Así se lo hicieron saber, pero Perón se encogía de hombros.

El jefe de la guarnición de Campo de Mayo, el general Eduardo Ávalos, le pidió que retirase el nombramiento y que pusiese en ese puesto al que se lo habían prometido, el teniente coronel Francisco Rocco, quien ya estaba ofendido por el manoseo. Perón restó importancia al asunto y dijo que, en definitiva, el nombramiento había sido firmado por el ministro del Interior, Hortensio Quijano. Pero no dio marcha atrás.

En la noche del lunes 8 de octubre, Perón celebró su cumpleaños número 50 en el cuarto piso de Posadas 1567, donde vivía con Evita. Esa mañana había discutido fuerte con Ávalos en el ministerio de Guerra y luego fue a un brindis con los empleados de la Secretaría y Previsión. Los amigos que se habían dado cita por la noche escucharon en silencio cómo despotricaba: “¡Lo han catequizado a este boludo de Ávalos para hacerme la revolución!“, protestaba Perón. “Lo que tendrías que hacer es dejar todo de una buena vez y retirarte a descansar. ¡Que se arreglen solos!”, dijo Eva. Sugirió viajar al Uruguay por las amenazas que habían recibido.

Fue el presidente Farrell quien por teléfono le dijo que debía renunciar a todos sus cargos, ya que el sector militar le había quitado el apoyo. Y de paso dispusieron cortarle a Evita sus contratos artísticos.

Como ya Perón era muy conocido por su labor desarrollada al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el gobierno accedió a su pedido de despedirse de los trabajadores, lo que hizo el miércoles 10 a las seis de la tarde frente a dicho organismo, en lo que hoy es la legislatura porteña, y se transformó en un acto multitudinario de más de setenta mil personas que enfureció a la Casa Rosada.

Al día siguiente, Perón y Evita decidieron por precaución irse de la ciudad. Iban a ir al campo de Román Subiza en San Nicolás de los Arroyos pero Perón aceptó el ofrecimiento del alemán Ludovico Freude, quien les facilitó su casa de madera que mandó traer de Alemania, que había instalado sobre el río San Antonio, en Tres Bocas, en el Delta, lo suficientemente alejada de miradas indiscretas.

Como Perón no se sentía bien, la noche del 11 la pareja se trasladó en su Chevrolet a pasar la noche en la casa del mayor Alfredo Arrieta, marido de Elisa, una de las hermanas de Evita. Su mamá Juana Ibarguren estaba en Junín cuidando a su otra hermana, Blanca, también enferma.

En Tres Bocas estarían solo una noche y parte de la mañana siguiente, ya que el arribo de una lancha que llevaba al coronel Aristóbulo Mittelbach, jefe de la Policía, interrumpió esa pausa a solas de la pareja. Bajo la lluvia, Mittelbach le dijo que Farrell había ordenado su arresto, pero le aclaró que era para salvarlo, porque lo buscaban para matarlo.

Cuando supo que sería alojado en un buque de la Armada, Perón se negó y exigió permanecer en jurisdicción del Ejército. Pidió que lo consultasen con el presidente, mientras él iría a su domicilio.

Mercante llevó a la pareja al departamento de la calle Posadas. Al rato, llegó el subjefe de Policía, el mayor Héctor D’Andrea para encerrarlo a la isla Martín García. Eva no quiso quedarse sola y fue a la casa de la actriz Pierina Dealessi, una amiga muy cercana a la que había conocido en 1937 y la que le había dado su primer trabajo en el teatro.

Recibió una carta de Perón, que le acercó el doctor Ángel Mazza, médico militar y amigo del militar, con quien había estado ese día. “Te encargo que le digas a Mercante que hable con Farrell para ver si me dejan tranquilo y nos vamos al Chubut los dos”. ¿Fue sincero o esta carta era parte de una maniobra de distracción?

Ajena a estos manejos, Evita le escribió a Mercante y le pidió que hiciera lo imposible para liberarlo. Cuando el 16 se enteró que Perón había sido internado en el piso 11 del Hospital Militar Central, ella permaneció oculta en un auto, estacionado sobre Luis María Campos, acompañado por su hermano Juan. No pudo verlo, aunque Perón le mandó decir que lo esperase en el departamento de Posadas.

Entre el 13 y el 14, Eva había contactado a varios abogados para que presentasen un hábeas corpus que le permitiera a Perón dejar el país. Cuando habló con Juan Atilio Bramuglia, abogado de la Unión Ferroviaria, le respondió: “A usted lo único que le interesa es irse a vivir con el coronel a otra parte y para eso apela a los hombres del movimiento, cuando lo que hay que hacer es retener a Perón y juntar a la gente para defenderlo, antes de dar esta batalla por perdida”. En el primer gobierno peronista, Bramuglia sería canciller, aunque él aspiraba a ser titular de Trabajo. Sus disputas con Eva y con otros miembros del gabinete lo llevarían a renunciar en 1949.

Recién a las nueve de la noche del 17, Perón y Evita pudieron hablar brevemente por teléfono. Dos horas después, Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada, con una Plaza de Mayo colmada, mientras ella siguió las alternativas por radio.

Cuando finalizó el acto Perón, en las primeras horas de la madrugada, pidió volver a su departamento de Posadas. Hacía cinco días que no veía a Evita. Se irían a San Nicolás. Antes pasaron por el Hospital Militar a saludar a Mercante que estaba internado por una úlcera. Aún se escuchaba corear a la gente, mientras se desconcentraba: “Mañana es San Perón, que trabaje el patrón”.

Luego del 17 de octubre, ya se sintió candidato. En la segunda quincena de ese octubre nacieron los partidos que lo llevarían a la presidencia. Los dirigentes obreros que hicieron el 17 de octubre crearon el Partido Laborista, a cuyo frente quedó Luis Gay, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos.

Los radicales se nuclearon en la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, manejada por la muñeca partidaria de Quijano. Además se formó un partido minoritario llamado Independiente, donde confluyeron conservadores y nacionalistas que no comulgaban ni con los radicales ni con los laboristas.

De octubre de 1945 hasta enero de 1946 en los discursos que Perón pronunció, siempre hubo un párrafo de elogios para Alem e Yrigoyen. Admitió haber votado por él en 1916.

Cuando la campaña electoral entró en la recta final, los próceres radicales fueron borrados de los discursos, aunque no de los panfletos en los que se los destacaba junto al nombre de Perón. Aún así, en la gira electoral que el coronel realizó en enero de 1946 por el norte del país, fue aclamado como el sucesor de Yrigoyen.

Radicales y laboristas se llevaban peor que perros y gatos. Los laboristas los despreciaban, al considerarlos exponentes de la vieja política del arreglo, del fraude y de la chicana. “Eran los primos burgueses”, sostenían.

En la elección de candidatos solo se pusieron de acuerdo en llevar la fórmula Perón-Quijano, aunque los laboristas hasta último momento lucharon para que fuera Domingo Mercante. En la confección de los candidatos a cargos electivos, quedó demostrada la inocencia y la inexperiencia de los laboristas, que en muchos distritos llevaron las de perder por los reflejos de los radicales a la hora de imponer nombres. En 6 de los 15 distritos electorales fueron con listas separadas.

Para coordinar la campaña electoral, Perón designó a Bramuglia al frente de una junta nacional de coordinación política, y fue uno de los trabajos más difíciles tener que congeniar posiciones entre renovadores y laboristas.

En las elecciones generales del 24 de febrero de 1946 Perón fue electo presidente, gracias a los votos de la clase obrera y los que aportaron esos radicales que, bien está decirlo, habían sido echados del partido.

En mayo de 1946 ocurrió algo impensado para los laboristas: Perón anunció la disolución de las fuerzas que lo habían apoyado y la conformación del Partido Unico de la Revolución Nacional. Los radicales, acostumbrados a la disciplina partidaria, acataron, pero los laboristas no lo podían creer: en octubre del año anterior habían armado un partido de la nada, habían aportado muchos votos para que Perón fuese presidente y ahora les decían que debían disolverse. Una gran parte aceptó a regañadientes pero un sector, liderado por Cipriano Reyes, no. Los próximos meses el pobre Reyes –uno de los motores del 17 de octubre- experimentaría en carne propia lo que significaba enfrentarse a Perón. Persecuciones, torturas y cárcel, calvario que terminó en 1955. Finalmente en 1947 se oficializó el Partido Peronista.

Los 17 de octubre

Perón transformó los 17 de octubre en verdaderas fiestas partidarias, comparables a actos oficiales como el 25 de mayo o el 9 de julio, y en espacios de diálogo con la multitud que año tras año colmaba la Plaza de Mayo.

El de 1946 fue organizado por la CGT pero con evidente apoyo estatal. Desde una semana antes las radios comenzaron a machacar con discursos de dirigentes sobre la celebración que se venía y en las escuelas primarias los maestros recibieron la directiva de dar clases especiales sobre el significado de la fecha.

Ese jueves abrió con una misa de campaña en Plaza de Mayo, convocada por la Unión de Intelectuales Peronistas. Mientras que Perón, acompañado por Evita dejaban una ofrenda floral en el mausoleo de San Martín en la Catedral, se rezaba otra misa en Santo Domingo.

Al mediodía desde los balcones de la Casa Rosada, el presidente presenció un desfile de un millar de ómnibus, organizado por el sindicato de choferes, y luego bailes populares en los barrios de la ciudad organizados por la municipalidad.

Cipriano Reyes, desplazado del aparato oficial, se quejó: “Perón se cree que somos unos pobres negros de los frigoríficos. ¡Somos nosotros los que lo sacamos de Martín García el 17 de octubre!”. Ellos organizaron su propio acto en La Plata, al que llamaron “Día del pueblo”. “¿Con qué derecho viene la CGT a celebrar el 17 de octubre, si no quería la huelga y le importó diez cominos Perón y Mercante?”, se preguntó un Reyes enardecido. Sería el último año que pudieron hacerlo.

El de 1947 fue un viernes que se asemejó más a una fiesta patria, ya que se lo asoció al 25 de mayo de 1810. Perón recibió el saludo protocolar de autoridades e invitados especiales, y se anunció el ascenso de categoría de miles de empleados públicos.

Un presidente en camisa -tradición que había popularizado durante la campaña electoral del 46- hizo la presentación en sociedad a su esposa, que hasta entonces era una figura secundaria y hasta ninguneada por la mayoría del gabinete. El relato oficialista decidió incluirla con un protagonismo que no tuvo en las jornadas de octubre de 1945.

Había puestos de comida, asistencia médica y pasajes gratuitos en tren para que la gente pudiera llegar sin problemas a la ciudad. En la de 1948 se entregaron, por primera vez, la Medalla de la Lealtad Peronista, destinada a reconocer servicios extraordinarios de empleados, policías, militares y deportistas.

En el de 1949 ya no hubo misa. La vedette fue la Marcha Peronista, cuya letra y música es casi un copy paste del himno del Club Barracas Juniors, pieza salida de la inspiración de su socio número 578 Juan Raimundo Streiff, quien le había puesto música, mientras que su amigo el turco Mufarregui había escrito la letra.

En 1948 se la apropió el sindicato de gráficos y Oscar Ivanissevich, ministro de Educación, se encargó de cambiarle algunas palabras y la tituló “Los Muchachos Peronistas”. Acompañado por la orquesta de Domingo Marafiotti, el cantante Hugo del Carril la interpretó en vivo ese 17 de octubre desde los balcones de la Rosada.

La celebración de 1950 fue bien doctrinaria, ya que el presidente leyó las “20 verdades peronistas”. Ribetes inolvidables para los peronistas tuvo el acto de 1951. Por imposición del matrimonio presidencial que quería sí o sí la televisación de la concentración, Jaime Yankelevich voló a Estados Unidos a comprar los equipos, y Enrique Telémaco Susini, su amigo y colaborador, fue el director artístico. Por una antena instalada en el edificio del ministerio de Obras Públicas, con estudios en el subsuelo de Ayacucho y Posadas, y con una cámara instalada en el edificio del Banco Nación, se realizó la primera transmisión televisiva del país. Nacía Canal 7. Desde unos días antes, los pocos que disponían de un aparato de televisión lo único que veían era la imagen congelada de la esposa del presidente.

Ese acto fue dedicado a Evita, ya gravemente enferma.

Por su sueño trunco de convertirse en vicepresidenta, la CGT le otorgó una distinción al Merecimiento, que era un laurel de gloria, y en su discurso el secretario general de la central obrera la elevó a la categoría de los mártires y de los santos por su renunciamiento. Luego de que el secretario administrativo de la presidencia leyera los fundamentos, Perón colgó del cuello de su desconsolada esposa la gran medalla peronista en grado extraordinario. Ella que apenas podía mantenerse en pie, se abrazaron en medio del clamor popular. Tenía un discurso preparado y el locutor pidió “el más absoluto silencio para evitarle forzar la voz”. Aun así debió leerlo su marido.

Perón aprovechó el acto para recordar el desbaratamiento del golpe encabezado por el general retirado Benjamín Menéndez del 28 del mes pasado.

Al año siguiente, el núcleo del acto giró en torno “a la memoria de la Señora”. El 16 de agosto se estrenó el cortometraje “Eva Perón inmortal”, rodado por Luis César Amadori y producido por la Subsecretaría de Informaciones. El film, que dura treinta minutos, narra los 16 días que duró el velorio de Evita.

José Espejo, el secretario general de la CGT -promotor de la candidatura de Evita a la vicepresidencia- no pudo hablar en el acto por los gritos y la silbatina. Tres días después debió renunciar. La escenografía fue distinta. El balcón de la Rosada permaneció cerrado y de su frente colgaban grandes crespones negros, junto a los escudos del Partido Peronista y de la CGT. Por los altoparlantes fue leído un capítulo de “Mi Mensaje”, el libro que Evita habría dictado en sus últimas semanas. El fragmento elegido fue “Mi voluntad suprema”, en la que designaba a Perón y al pueblo herederos de sus bienes.

El de 1953 Perón compartió el centro de la escena con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Desde el balcón instó a la multitud a rodear a Perón. “Pensad que Perón es la reencarnación de la patria, que Perón lleva a la Argentina a pasos agigantados a ser la mejor patria del mundo. Pueblo argentino: ¡Cuidad a Perón, porque cuidando a Perón estáis cuidando vuestro destino!”. Antes de dejar el país al día siguiente, exclamó: “La vida por Perón”. Se llevaba la Gran Medalla Peronista que tenía grabada la leyenda “Al leal amigo”. Somoza lo retribuyó con la Orden de Rubén Darío.

Para 1954 estaba en plena ebullición el conflicto con la iglesia. El 11 de septiembre la Unión de Estudiantes Secundarios organizó en Córdoba un acto por el día del maestro, al que fueron un millar de personas. Diez días después la Acción Católica hizo el suyo por el día de la primavera, también en Córdoba y reunió cien mil personas, y en el gobierno no cayó nada bien. Sospechó de una maniobra de la iglesia y contraatacó: el 30 de septiembre el Congreso votó la ley que equiparaba los derechos de hijos legítimos con los ilegítimos, saldría la ley de divorcio y la legalización de los prostíbulos.

En el domingo del acto, el presidente remarcó que había tres enemigos: los políticos, los comunistas y los embozados. Estos últimos “son como la bosta de paloma; y son así porque no tienen ni buen ni mal olor. Y los enemigos disfrazados de peronistas, que también los hay. A estos los vamos conociendo poco a poco, y eliminando de toda posibilidad”. El de 1955 no pudo celebrarse porque un mes antes un golpe de estado lo desalojó del gobierno.

En los mensajes anuales que brindaba ante la Asamblea Legislativa, siempre mencionaba el 4 de junio y el 17 de octubre como las fechas fundacionales del peronismo. Y Perón eligió para asumir la presidencia el 4 de junio, en recuerdo a ese golpe militar donde todo había empezado, hace ya ochenta años.